8

月26日から11月20日まで開かれる第5期展示

の第二部では、歴

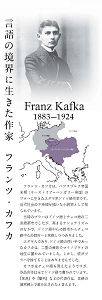

史に翻弄されながら、それでもなお言語に対する自らの立場を粘り強く保ち続けた東欧の四人の作家に光が当てられます。フランツ・カフカ(1883-

1924)の生きたハプスブルグ帝国末期のプラハでは、優先的な言語がドイツ語からチェコ語に入れ替わった時期であり、ユダヤ人のカフカは、言語の境界に

生きることを余儀なくされました。クシシュトフ・マリア・ザウスキ(1963-)は、社会主義体制末期のポーランドから西側の国に移住し、今日でもあえて

ドイツに残ってポーランド語で書くという選択肢を取ることによって、言語の境界を意識し続けています。

メシャ・セリモヴィッチ(1910-1983)は、旧ユーゴスラヴィアのボスニア・ヘルツェゴビナに生まれたムスリムでありながら、自らをセルビア人の作

家と位置付け、あえて異なる環境に飛び込むことで、社会的なシステムと個人との関係を常に意識した作家活動を続けました。ウンド

ラ・ウィソホルスキ(1905-1989)は、故郷シレジア地方が第一次世界大戦後にドイツ、ポーランド、チェコ・スロヴァキアの複数の国家に分断された

ことを憂えて、それらの言語を組みあわせたラフ語を創案して詩を作りました。

8

月26日から11月20日まで開かれる第5期展示

の第二部では、歴

史に翻弄されながら、それでもなお言語に対する自らの立場を粘り強く保ち続けた東欧の四人の作家に光が当てられます。フランツ・カフカ(1883-

1924)の生きたハプスブルグ帝国末期のプラハでは、優先的な言語がドイツ語からチェコ語に入れ替わった時期であり、ユダヤ人のカフカは、言語の境界に

生きることを余儀なくされました。クシシュトフ・マリア・ザウスキ(1963-)は、社会主義体制末期のポーランドから西側の国に移住し、今日でもあえて

ドイツに残ってポーランド語で書くという選択肢を取ることによって、言語の境界を意識し続けています。

メシャ・セリモヴィッチ(1910-1983)は、旧ユーゴスラヴィアのボスニア・ヘルツェゴビナに生まれたムスリムでありながら、自らをセルビア人の作

家と位置付け、あえて異なる環境に飛び込むことで、社会的なシステムと個人との関係を常に意識した作家活動を続けました。ウンド

ラ・ウィソホルスキ(1905-1989)は、故郷シレジア地方が第一次世界大戦後にドイツ、ポーランド、チェコ・スロヴァキアの複数の国家に分断された

ことを憂えて、それらの言語を組みあわせたラフ語を創案して詩を作りました。