沿革と概要

社会連携

博

物館展示

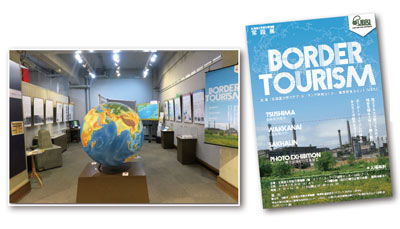

境界研究ユニット(UBRJ)は、ボーダースタディーズ(境界研究)にかかわる研究成果を積極的に社会還元しています。その一つが、北海道大学総合博物館特設ブースでの展示やセミナーの開催です。2009年以来、10期にわたって博物館で行ってきた数々の展示は多くの来館者の眼にとまり、メディアで何度も大きく取り上げられましたが、現在、ボーダーツーリズム(国境観光)のシリーズ展示を続けています。一連の展示のシンボルとなっている廻る地球儀は、地形が再現され、海の深さまでスケールで表現された貴重なもので、樺太の北緯50度線に置かれた日露国境標石のレプリカとともに来館者にインパクトを与えています。地域研究が現場を重視し、現地からの情報をなによりも大事にすることを思えば、来館者に現場を体感させる博物館展示こそ、成果を社会に伝えるにふさわしい場のひとつでしょう。ボーダーツーリズムの展示もすでに第三期を迎えており、斎藤マサヨシさんの写真コーナーも好評です。

地

元自治体及び市民団体との連携

境界研究(ボーダースタディーズ)は何よりも社会との連携を重視する実践的な学問です。私たちが国境・境界地域の研究や経済振興などに関わる諸組織を連携させようとして設立したのが、境界研究ネットワークJAPAN(JIBSN)です(2012年設立)。ネットワークは、稚内、礼文、根室、標津など北海道の境界自治体から、東京・小笠原、島根・隠岐の島、長崎・対馬と五島、沖縄・竹富と与那国などを構成員とし、これにNPO法人や地域シンクタンクおよび北海道大学や九州大学など研究機関を糾合した、自治体・市民・ビジネス・研究の連携で運用されています。本センターでは境界研究ユニット(UBRJ)が事務局を務めています。これまで毎年、境界自治体のホストでセミナーを開催し、地域を越えた問題を議論するとともに現地フィールドワークを積み上げてきました。昨今ではボーダーツーリズム(国境観光)の実践と結びつき、旅行会社などと提携して、地域への社会貢献がこれまで以上に深化しています。  ウエブサイトURL

ウエブサイトURL

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jibsn/

公

開講座

センターでは1986年以来、一般市民を対象とした公開講座を開講しています。毎年、50〜100名程度の参加の申し込みがあり、講義内容は様々なかたちで公刊されています。

過去の公開講座

2024年 「シルクロード――交差する時間・空間・ディシプリン」

2023年 「どうなる? どうする? 日露関係」

2022年 「溶解する帝国-ロシア帝国崩壊を境界地域から考える」

2021年 「メロドラマするロシア:アジアとの比較から考える大衆文化の想像力」

2019年 「再読・再発見:スラブ・ユーラシア地域の古典文学と現代」

2018年 「ロシアと北極のフロンティア:開発の可能性と課題」

2017年 「境界地域から北東アジア国際関係を考える」

2016年 「スラブ・ユーラシア社会に おけるジェンダーの諸相」

2015年 「動乱のユーラシア: 燃え上がる紛争、揺れ動く政治経済」

2014年 「記憶の中のユーラシア」

2013年 「ユーラシアの現代と宗教」

2012年 「ユーラシアの自然と環境は誰が守るのか」

2011年 「スラブ・ユーラシアで躍動する人々」

2010年 「地域大国比較の試み-ロシアを中国やインドと比べたら何が分かるか?」

公

開講演会

センターでは2012年度から、専任研究員の最新の研究内容やスラブ・ユーラシア地域の最新事情を、市民・学生・ジャーナリストなどに向け広く公開するため、公開講演会を年4回開催しています。

過去の公開講演会

第52回 2025年 3月21日 「カザフ・ハン国の歴史 15世紀から20世紀まで」(野田仁)

第51回 2024年12月13日 「中央ユーラシアの「脱植民地化」:ロシア革命期からウクライナ戦争期まで」(宇山智彦)

第50回 2024年 9月27日 「ハルビンの物語――ひとつの終章」(ウルフ・ディビッド)

第49回 2024年 6月28日 「国際関係から考えるマケドニア標準語形成史:特にソ連の言語学者に注目して」(野町素己)

第48回 2024年 3月 1日 「発掘調査で探るシルクロードの都市と文化」(村上智見)

第47回 2023年12月15日 「ウクライナ侵攻はロシア極東・シベリアをどう変えるか」(服部倫卓)

第46回 2023年10月11日 「北極域をめぐる地政学:資源、アイデンティティ、戦争」(大西富士夫)

第45回 2023年 6月16日 「長い20世紀のロシアと中東」(長縄宣博)

第44回 2023年 3月 3 日 「ポスト・プーチンのロシア:経済をどう立て直すか?」(田畑伸一郎)

第43回 2022年12月23日 「ラテンアメリカの再左傾化:現状と背景」(村上勇介)

第42回 2022年10月 7 日 「ポーランドとウクライナ――複雑な両国の関係を読み解く」(仙石学)

第41回 2022年 6月24日 「21世紀の東方問題:アフガニスタンからウクライナへ」(黒木英充)

第40回 2022年 3月18日 「コロナ・境界・地政治:私たちがいま考えるべきこと」(岩下明裕)

第39回 2021年12月17日 「ヤーコフ・プロタザーノフ:帝政ロシアとソ連が愛したメロドラマ監督」(安達大輔)

第38回 2021年 9月17日 「ロシア帝国のナショナル・イマジネーション」(青島陽子)

第37回 2021年 6月25日 「モンゴル帝国の崩壊:ユーラシアから考える〈14世紀の危機〉」(諌早庸一)

研

究所公開

2013年度より北大祭期間中にセンターの一般公開を行っています。一般公開では、研究員による最新の研究内容をわかりやすく説明する「サイエンス・トーク」や、スラブ・ユーラシア地域の動向・最新情報についての企画展示が行われ、毎年300名を超える方々がセンターを訪れています。

2024年のサイエンストーク

サイエンストーク

14:00-14:30

「スレブレニツァ虐殺をめぐるジェンダー・記憶・暴力」

スラブ・ユーラシア研究センター/ ヤスミナ・カブランカペタノヴィッチ

15:00-15:30

「レニングラード包囲と戦後期の女性」

スラブ・ユーラシア研究センター/ 松本 祐生子