ニュース

- センターニュース

- 英文センターニュース

- 研究員の仕事の前線

- INCSA2026 日本サテライト会議 発表募集のお知らせ

(2026年2月20日) - FVFP教員のメディア出演

(2025年12月8日) - 19世紀研究の国際ネットワークのご案内

(2025年6月23日) - 【新刊】望月哲男名誉教授の新著 Микрокосмы Достоевского 刊行

(2025年6月20日) -

追悼:外川継男先生

外川継男先生とSRC

外川継男先生を偲んで

外川継男先生著作一覧

(2025年4月23日) - ミルラン・ベクトゥルスノフ特任助教がAb Imperio最優秀論文賞を受賞

(2025年4月21日) - ロシアのウクライナ侵攻特集

- INCSA2026 日本サテライト会議 発表募集のお知らせ

- スラブ研究センター・レポート

研究員の仕事の前線

ミルラン・ベクトゥルスノフ特任助教がAb Imperio最優秀論文賞を受賞

ミルラン・ベクトゥルスノフ特任助教が、ロシア・ソ連帝国論の分野で権威ある雑誌Ab Imperioが贈る賞Ab Imperio Award for the best study in new imperial history and history of diversity in Northern Eurasia, up to the late twentieth centuryのうち、2024年最優秀論文賞を受賞しました。

https://sites.google.com/view/abimperioaward/лауреаты-2024-winners

受賞作は、同誌の第25巻第1号に掲載された、“The Rise of the ‘Lineage Proletariat’: The Soviet State’s Class Policy and Kyrgyz Lineage Society in the 1920s” です。この論文で著者が着目したのは、ソヴィエト国家とクルグズ(キルギス)人の父系リネージ(いわゆる部族や氏族)との関係です。中央アジアに初めて近代的国家形態制度を導入したものの遊牧社会の構造を根本的に変えることはできなかったロシア帝国の時代を経て、社会的・経済的大変革を目指したソ連は、クルグズ社会の中で弱い地位に置かれていたリネージをプロレタリアートの代替として取り立て、階級闘争を起こすことにより社会構造を変えようとしました。この政策によって弱いリネージ出身の人や集団が有力となったケースもありますが、強いリネージと弱いリネージは結びつき合っていたため、部族首領層が影響力を残す場合もありました。

ソヴィエト体制がリネージを政治的に利用しようとしたことは、結局はクルグズ人がリネージのアイデンティティとネットワークを保つことにつながったという著者の指摘は鋭く、この論文がソ連帝国論として高い評価を得たのも頷けます。また本論文は、当局側が作った資料を中心としながらも、遊牧民が口頭で伝承した系譜情報を批判的に参照して組み合わせることにより、遊牧社会内における力関係と、遊牧社会と当局の関係の多面的性格を解明しました。そこには、史料に残りにくい遊牧民の声と行動を理解したいという著者の思いが込められています。

ベクトゥルスノフさんは日本学術振興会外国人特別研究員であった昨年にも、中央アジア研究の最も代表的な雑誌Central Asian Surveyの第42巻第1号に掲載された論文 “‘Two parts – one whole’? Kazakh–Kyrgyz relations in the making of Soviet Kyrgyzstan, 1917–24” で若手研究者向けの賞The Irene Hilgers Memorial Prizeを受賞しています。国際学術雑誌の賞を2年連続で受賞したことは大変な快挙です。

https://globalsouth.org/the-irene-hilgers-memorial-prize/

また、これらの論文は、ベクトゥルスノフさんが2022年度に北海道大学文学院(スラブ・ユーラシア学講座)に提出した課程博士学位論文の内容に関係するものであり、センターの大学院教育の成果でもあります。

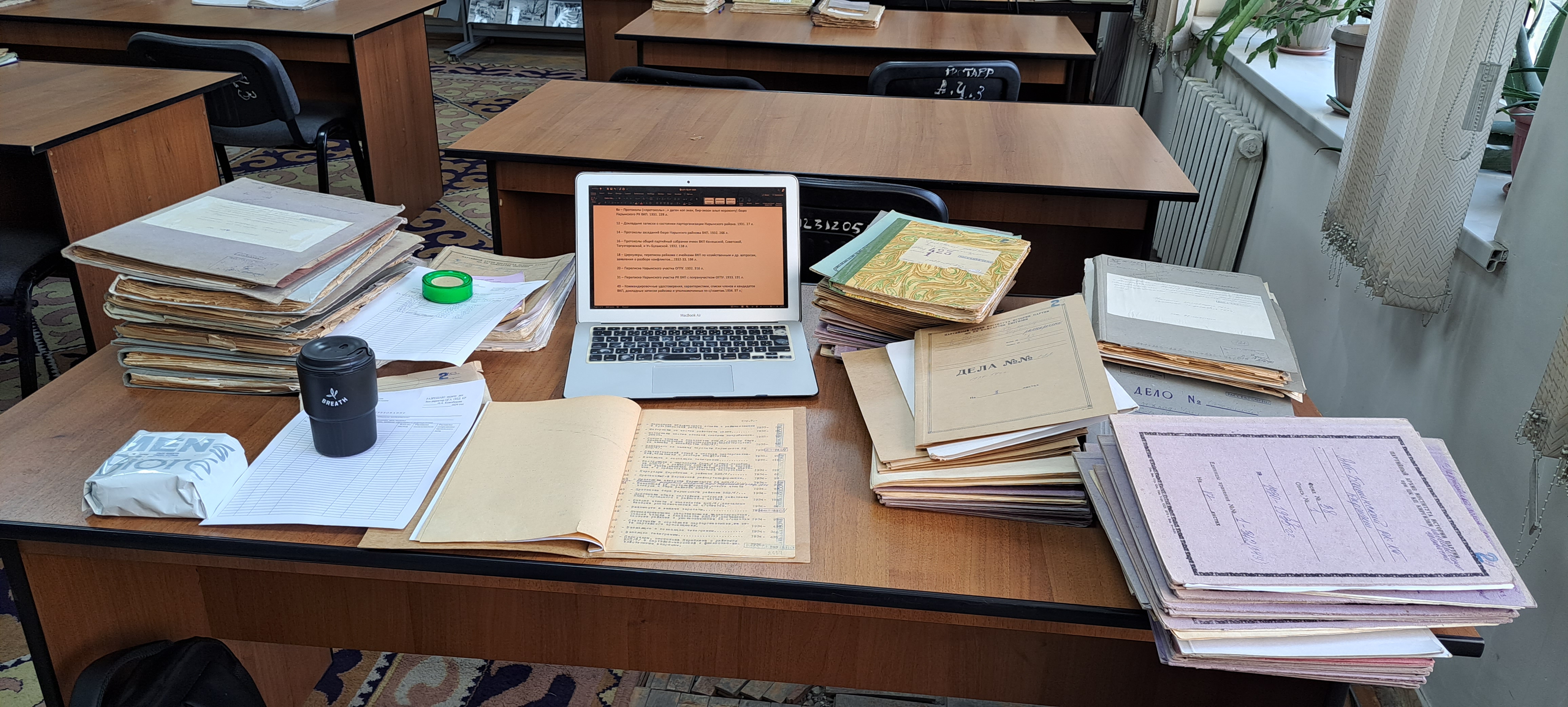

| ビシケクのクルグズ国立社会政治資料文書館にて |