|

|

|

◆ 「スラブ・ユーラシア学の構築」にむけて

◆ス

ラブ・ユーラシア地域

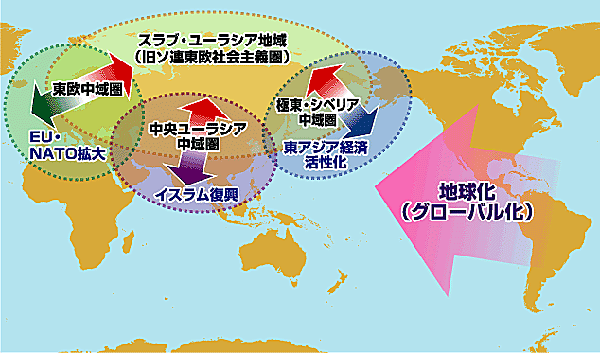

スラブ・ユーラシア地域は全体として移行経済諸国、脱共産主義諸国と呼ばれることが多いのですが、この

名称は過渡期の現状を言い表すのに好都合ではあって

も、その地域に住む人々の自己認識、あるいは地理的な地域概念として用いるには不適切です。しかし、それに代えてどのような名称でこの地域を呼ぶべきか、

いまだ学問的な結論を見るに至っていません。まとめてユーラシア地域と呼ぶこともあります。しかしユーラシアはヨーロッパとアジアの全てを含む地理的名称

であり、専門家の「隠語」として通用しても、一般的な用語として用いるわけにはいきません。本プログラムでは、この地域がロシアの影響、そしてスラブ文化

の影響が色濃い地域であることを考慮して、スラブ・ユーラシア地域と呼び、世界に向けてもこの呼び名を提唱してゆこうと考えています。

さて、このスラブ・ユーラシア地域は一方で社会主義、あるいはロシアの影響という共通の歴史的遺産を

もっていますが、他方、内部的には、いくつか特色ある

地域が形成されつつあるのも事実です。例えばこの地域の東に位置するロシア極東やシベリアは日本、中国、韓国などと経済的関係を強めています。南に位置す

る中央ユーラシアではイスラーム、中国、あるいは南アジアの文化、政治、経済にわたる複合的な影響を受けています。西に位置する東欧では欧州連合への加盟

を含めた、西欧志向が強まっています。さらに細かく区分することも可能です。例えば中央ユーラシアは中央アジア、南カフカス、そしてロシア南部に区分でき

ますし、旧東欧はバルカン(最近は東南欧と呼ぶこともある)と東中欧(ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー)に二分され、旧ソ連西部諸国はバル

トとそれ以外(ウクライナ、ベラルーシ、モルドヴァ)に分けられます。このように、スラブ・ユーラシア内部の諸地域は社会主義体制崩壊後に経験した変化に

合わせて区分されるようになっています。

◆世

界のスラブ研究

世界的な研究の状況をみますと、かつて、冷戦研究の名の下にアメリカが膨大な国家予算を使って社会主義

研究で世界を牽引しました。冷戦後は「敵の消滅」と

ともに研究目的を失って、アメリカでは研究そのものも縮小・拡散の傾向をたどりました。西欧では研究対象を東欧やロシアに限定する傾向が強くなりました。

ところが、1990年代末そして21世紀にはいると地球化の進展、とりわけイスラーム運動対地球化という対抗軸が生まれる中で、イスラーム世界と多くの接

点、ないし重複をもつスラブ・ユーラシア地域の重要性が再認識され、欧米でもこの地域を総合的に研究しようとする機運が高まってきました。

こうした世界的な研究動向に対して、北海道大学ではスラブ研究センターが中心となって、冷戦後も一貫し

て旧社会主義圏をスラブ・ユーラシア地域として総合

的に研究する体制を維持、発展させてきました。今回の21世紀COE研究教育プログラムも、こうした研究蓄積に基づいて始められ、世界に先駆けて地球化時

代に対応した分析方法を提言しようとしています。

|

|