オックスフォード滞在記

赤尾 光春

(ITP第5期フェロー、派遣先:オックスフォード大学 聖アントニー校)

2012年7月上旬から翌3月下旬までの約9か月間、オックスフォード大学聖アントニー校の客員研究員として在外研究に携わる貴重な機会をいただいた。

それまでの私の海外在住歴と言えば、モスクワに1年(留学)、エルサレムに計3年(留学)、キエフに1年(博士論文執筆のためのフィールド調査)、

テルアビブに2年(専門調査員として日本大使館に勤務)と比較的恵まれた方だったが、英語圏を訪れたことは少なく、長期滞在となると今回が初めてのことだった。

ロシア語圏やイスラエルと比べたらイギリスでの生活はずっと楽だろうと思われるかもしれないが、私にとってこれほど“タフ”な滞在経験も珍しかった。

タフな状況は渡航前から始まっていた。

ITPの採用通知が届いて間もない3月末に前職を任期満了で辞した私は、事実上の失業状態になる中、引っ越し作業の傍ら渡航準備に取り掛かることになった。

最大10か月間の生活費が支給されるこの派遣プログラムを年度内にこなして帰国することを考えると、できれば6月中には渡航しておきたかったのだが、

受け入れ機関である聖アントニー校からの招待状が届くまでに2か月近くも要したため、6月中の渡航はあきらめざるを得なかった。

2年前にITPでやはりオックスフォードに派遣された中村真さんから、夏季休暇中はカレッジがもぬけの殻になるので無理に渡航を急ぐ必要もないとは聞いていたものの、

ロンドン・オリンピックを間近に控え、夏場にかけて航空運賃の値上がりも予想されることから、私としてはできる限り早めに出発したかった。

そのため、キャンセル覚悟で7月上旬のフライトを早めに押えておいたのだが、ヴィザの電子申請にも予想以上の手間がかかり、結局、ヴィザが発給されたのは出発のわずか数日前のことだった。

振り返ると、もっと早い段階から受け入れ機関にアプローチしておくべきだったと悔やまれるが、そのような助言をあらかじめ得られなかったのは遺憾だったとはいえ、

4月の説明会まで積極的な情報収集を怠っていた私自身にも非があったことは言うまでもない。

いずれにしても、ITP自体は非常に魅力的なプログラムであるものの、採用通知から支給額の入金や渡航までに数か月の空白期間が生じるだけでなく、

日本と欧米との年度上のギャップをモロに受けざるを得ないことなどから、身分の不安定な若手研究者にとってはなかなかタフなプログラムと言えるかもしれない。

聖アントニー校の旧正面玄関

(滞在終盤に長らく工事中だった新校舎が完成し、こちらの玄関は現在閉鎖中)

渡航そのものもタフだった。

今回は3歳の息子を連れての渡航だったため、長旅自体が懸念材料だったのだが、あろうことか、渡航直前の引っ越し作業中にぎっくり腰になってしまい、

激痛に耐えながらの最悪の船出となった。かつて国内のフライトで我が子が機内で暴れ回るという悪夢を経験していたので、大事をとって、中継地のソウルで一泊し、

さらにヒースロー空港でもう一泊することにした。機上の息子はありがたいことに終始ご機嫌だったが、ヒースロー空港に到着するや否や、「おうち帰ろう」を連発されたのにはさすがに凹んだ。

2時間ほどバスに揺られてようやくオックスフォードのバスターミナルに辿り着くと、それで油断したのか、バスから降りる際に着地に失敗して今度は足首を捻挫してしまった。

その瞬間から腰の痛みが前ほど感じられなくなったのは、間違いなく足首を捻挫したおかげである。

幸い、前任者の加藤美保子さんとは、お互いの日程をなんとか調整して一日だけ現地でお会いできた。

わざわざバスターミナルまで出迎えてくれた彼女は、聖アントニー校の施設を一通り案内してくれた上、スラヴ・ユーラシア研究センターの

ポール・チェイスティ所長と司書のリチャードさんとの昼食会までセッティングしてくれた。

渡航前はもちろんのこと、滞在期間中にも私の質問に事細かに応じてくれたのも彼女である。

貴重なアドバイスをいただいた中村さんと加藤さんのお二人には、改めて厚く御礼申し上げたい。

さて、現地入りした私の次なるミッションは家探しである。

これがまたタフだった。不動産屋という不動産屋を渡り歩いたものの、近日中の入居可能な物件そのものがないことも珍しくなく、家探しには最悪の時期に来てしまったことを理解した。

おまけに、目ぼしい物件が見つかりかけても、滞在期間に難色を示されたり、子連れとわかると入居を拒まれたりと、一向に契約に漕ぎつけられなかった。

家探しが難航すればするほど出費がかさみ、息子の「おうち帰ろう」コールもエスカレートしていった。

結局、ネットの掲示板でようやく適当な物件を見つけたのだが、契約時に、持参した収入や所属の証明書だけでなく、銀行口座の取引記録まで要求されたのには参ってしまった。

さすがにこれ以上入居日が延びるのは避けたかったので、親に頼んで不足分を大急ぎで送金してもらい、滞在期間中の家賃を全額前払いすることで窮地を脱した。

かくして、到着から2週間あまりを経て、どうにかこうにか「おうち」に落ち着くことができた。折しも、ロンドン・オリンピックが開催される直前のことだった。

入居した住宅は、実は加藤さんから「絶対にやめた方がいい」と言われていた地区にあった。

後で理由を聞くと、同僚の研究者がこの地区の家に引っ越したところ、ネズミが大量発生してひどい目に遭ったのを聞いていたからだという。

幸い、私の住んだ家にはネズミこそ現れなかったが、代わりに出没したのはナメクジだった。

とうとうある日、私の不在中に腹部が真っ赤でマジックインキ大という怪物ナメクジが出没したという(妻の証言)。

それで腰を抜かした妻が必死で撃退法をネットで探すと、夏休みの自由研究でナメクジがラヴェンダーの匂いに弱いことを突き止めた小学生のサイトを発見した

(以来、家中がラヴェンダー臭で充満)。効き目は多少あったものの、さすがに雨の日は防ぎきれなかった(要するに、相変わらずの頻度でナメクジは出没し続けた…)。

イギリスの建物や設備は概して古いものが多く、これでも先進国なのだろうかと思う時もある。イギリス人の悠長で適当なところは、どことなくロシア人を思わせなくもない。

郵便事情は概して悪く、注文した品が届かないことが何度かあった。行きつけの雑貨店のコーヒーメーカーは行く度に故障していた。

水道屋は小一時間ほど水道の蛇口をいじって帰ったが、不具合は元のままだった。

何度か通った床屋では、「ボイラーが故障していてお湯が出ない」と言われ、仕方がないので水で洗髪してもらったら危うく脳震とうを起こすところだった。

イギリス人のいい加減さにはあきれることも多かったが、どこか憎めない。

勢いタフな記述ばかりになってしまったが、肝心の研究生活の方は、実に快適で申し分のないものだった。

ただし、現地で英語によるワークショップを開催するというタフ極まりない任務については全く別である(これについては稿を改めて報告する予定)。

私が派遣された聖アントニー校(カレッジ)は、オックスフォード大学内にある40近いカレッジの一つで、一つ一つのカレッジは独立した敷地内にある。

カレッジごとに固有の歴史や伝統があり、気風もそれぞれに異なるようで、諸々の地域研究センターが収まった聖アントニー校は新旧の建物が混在する独特の空間である。

カレッジ同士は近接しているものもあれば、かなり遠く離れたものもあり、別のカレッジや研究所を訪れるのはいい気分転換になった。

ただし、分野によっては、借りたい本が別々のカレッジの付属図書館に点在していることも珍しくなく、これだけはいただけなかったが。

夏場のカレッジは案の定もぬけの殻で、教会を改築したと思しき荘厳な付属図書館にはめったに人がおらず、崇高な気持ちで研究に没頭することができた(と言ったら言い過ぎか…)。

カレッジの研究者の多くと知り合えたのはようやく9月に入ってからのことで、客員研究員のほとんどが海外出身者で占められていることがわかった。

所属先のスラヴ・ユーラシア研究センターは、常勤の研究者を除けば旧ソ連出身の若手研究者が圧倒的に多く、詩の朗読会や出版物の刊行記念会なども開催されるなど、ロシア語コミュニティのハブのような役割も果たしていた。

ロシア出身の人気映画監督アンドレイ・コンチャロフスキーの講演会には200席ほどのホールが聴衆で埋め尽くされ、あたかもカレッジがロシアの町と化したかのような光景だった。

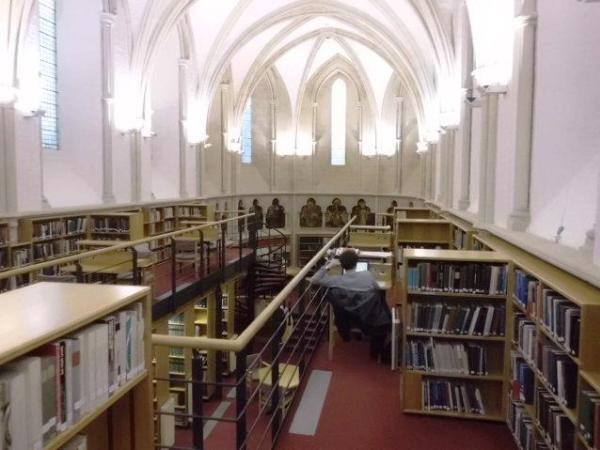

聖アントニー校付属図書館

(正面の壁にかかる聖像やアーチ型の円天井はかつて教会であったことを偲ばせる)

オックスフォードでは、シンポジウムやワークショップの類が比較的少ない代わりに、主な研究交流の機会となっているのが、各研究所で毎週開かれる研究セミナーである。

イギリス内外で活躍する第一線の研究者による講演と質疑応答というスタイルが普通で、

“Frontiers, Nations and Suspicion in Russian and East European History”と題されたスラヴ・ユーラシア研究センター主催のセミナー・シリーズでは、

国境付近や辺境地帯における特殊事情の分析を通してソ連史を再検討することに主眼が置かれていた。

ここでは、スターリン体制下におけるジョークの社会的機能やスターリンの部下の一人であったラザール・カガノーヴィッチの役割といったユニークなトピックも時折見られたが、

こうしたセミナー・シリーズを通して聴講すると、その分野において現在どういった研究動向が「旬」なのかがうっすらと見えてくる仕組みになっている。

数多くのセミナーに出席して実感したのは、欧米のプレゼンテーションでは、レジュメやパワーポイント等には頼らないのが原則という点である。

原稿どころかメモらしきものさえ見ずに、難しい話を理路整然とわかりやすく解説できるベテラン研究者も珍しくなく、

聞き手とのコミュニケーションが何よりも重視されていることがよく伝わってきた。プレゼンテーターは第一にパフォーマーとしての力量が問われる。

滞在期間を通じて学んだこの作法は、振り返れば、派遣前の英語研修で講師のグレッグさんが特に強調されていたことでもあった。

レジュメの配布は当たり前、猫も杓子もパワーポイント、それどころか原稿の棒読みにも比較的寛容な日本とはおよそ逆である。

こういった日本流は、情報のテクニカルな伝達という意味ではたしかに利点がないとは言い切れないだろう。

だが、それでは聞き手はレジュメか画面に釘づけにされるか、さもなければ読み上げられる原稿の音に耳を澄ます格好になってしまい、肝心の発表者と聞き手のコミュニケーションが疎かになりやすい。

いずれにせよ、日本の研究者が海外で発表することがますます求められている昨今の状況に鑑みても、たとえ国内の研究発表の場であっても、

聴衆との対面的コミュニケーションを重視した発表スタイルを意識的に確立することが望ましいのではなかろうか。

私自身の専門の都合上、聖アントニー校で開催されるセミナーの他にも、いくつかのカレッジや研究所で行われていたユダヤ関係のセミナーにも足しげく通い、様々な研究者と交流できる機会があった。

そこで一つ残念だったのは、私の専門とするロシア・ユダヤ人に関するテーマを研究している人を、オックスフォード大学はおろか、イギリス全体でもついぞ見つけられなかったことである。

ロシア・ユダヤ史については、ロンドンのUCLに長らく在籍していた歴史家のジョン・クリアー(John Klier)氏がイギリスでは傑出していたが、氏は惜しくも2007年に急逝された。

そのわずか一年前にモスクワで開催された欧州ユダヤ学会議(EAJS)では、私の参加したパネルの司会者でもあったクリアーさんはとてもお元気そうで、私の発表に興味を示してくださり、

彼も共同編集委員であった”Eastern European Jewish Affairs”への寄稿も薦めていただいた。

そんな特別な事情もあって、滞在中、とりわけワークショップの開催にあたって、彼の不在を痛感せずにはいられなかった。

貴族屋敷のようなヘブライ・ユダヤ研究センターの本館正面

参加した数あるセミナーの中でもとりわけ印象深かったのは、ヘブライ・ユダヤ研究センター(Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies)で行われていた水曜セミナーである。

このセンターの敷地はなぜかオックスフォード郊外の小さな村の片隅にあり、部外者の立ち入りを警戒してか、これがユダヤ関係の施設であることを示す標識自体も見当たらなかった。

ここには欧州随一のコレクションとも言われるユダヤ関連資料の図書館があるのだが、利用するのは一日にせいぜい2、3人ほどで、喫茶室にはコーヒーと紅茶の自動サーバー(なんと無料!)とユダヤ関係の主要な定期刊行物が置いてあった。

この贅沢極まりない空間で私は、手入れの行き届いたイギリス庭園を眺めながら、優雅なティー・タイムを楽しんだものだった。

水曜日の晩になると、貴族屋敷のような建物の応接間には、どこからともなく三々五々人が集まり、立食形式のちょっとした晩餐会となる(これもすべて無料!)。

イギリスでは珍しい美味な料理とワインに舌鼓を打った後、年代物の支度品と歴代研究者たちの肖像画に囲まれた見事な一室で、古今東西の様々なテーマに関するセミナーが始まる。

このセンター、噂では赤字続きで経営難だそうなのだが、そんなことは微塵も感じさせない歓待ぶりは感動的ですらあった。

そんな英国ジェントルマンの古き良き伝統をよもやこのユダヤ屋敷で堪能することになるとは、まったく奇縁という他ない。

「水曜セミナー」前の恒例のレセプション

さすがにこのユダヤ屋敷は特例だろうが、学問と会食とが切っても切れないものであることを学んだのもオックスフォードならではの経験だったかもしれない。

たとえば、聖アントニー校では、セミナー終了後には参加者一堂にただ酒が振る舞われるのが習わしで、事前に予約しておけば、誰でも食堂で執り行われる格式ばった晩餐会に列席できる。

立派なロビーと食堂と喫茶室から成る会食と歓談のための施設は必ずカレッジごとにあり、プロの給仕たちがきびきび立ち回る中、研究者たちは心置きなく交流の花を咲かせることができる。

紛れもない階級社会であるイギリスに特有の貴族趣味が鼻につくのは否めないとはいえ、「研究と会食は別」という考え方が未だに根強く、

いちいちキャンパスの外へ繰り出さなくてはならない日本の大学(とくに旧国立大学)とはおよそ対照的である。

研究の席から即座に会食の席に移ることのできる環境の確保は、国際的な学術交流の場を整備するという点からも、日本の大学にとっても将来的な課題の一つと言えるのかもしれない。

そんなわけで、居心地の良い「場違い」感のようなものを絶えず感じさせるような稀有な体験に満ちた、短いようで長かった9か月だった。

結局のところ、私にとって真にタフだったと言えるのは、曇天と雨ばかりの鬱々とした気候とともに、霧の中のように見通しのきかない境遇の二つであったに違いない。

このような貴重な機会をいただいたスラブ研究センターの皆様、とりわけ松里公孝先生、阿部僚子さん、越野剛さんには、この場を借りて心から感謝申し上げます。

Copyright ©2008-2013 Slavic Research Center | e-mail: src@slav.hokudai.ac.jp